「ブルータリスト」って聞いたことある?

最近話題の映画のタイトルにもなってるけど、実は建築様式「ブルータリズム(Brutalism)」が由来なんだよね。

「え、建築と映画って関係あるの?」って思うかもだけど、これが意外と深い!

今回はブルータリストの意味や、映画『ブルータリスト』がどんな作品なのかをじっくり解説!

さらに、話題になってるインターミッション(休憩)の演出についても深掘りしちゃうよ!

「観るかどうか迷ってる」「映画のテーマをもっと知りたい」って人は、ぜひ読んでみてね〜!

- ✔ 『ブルータリスト』の映画と建築様式「ブルータリズム」の関係

- ✔ 映画にインターミッション(休憩)がある理由と観客の反応

- ✔ ブルータリズム建築の特徴と、映画の映像美との共通点

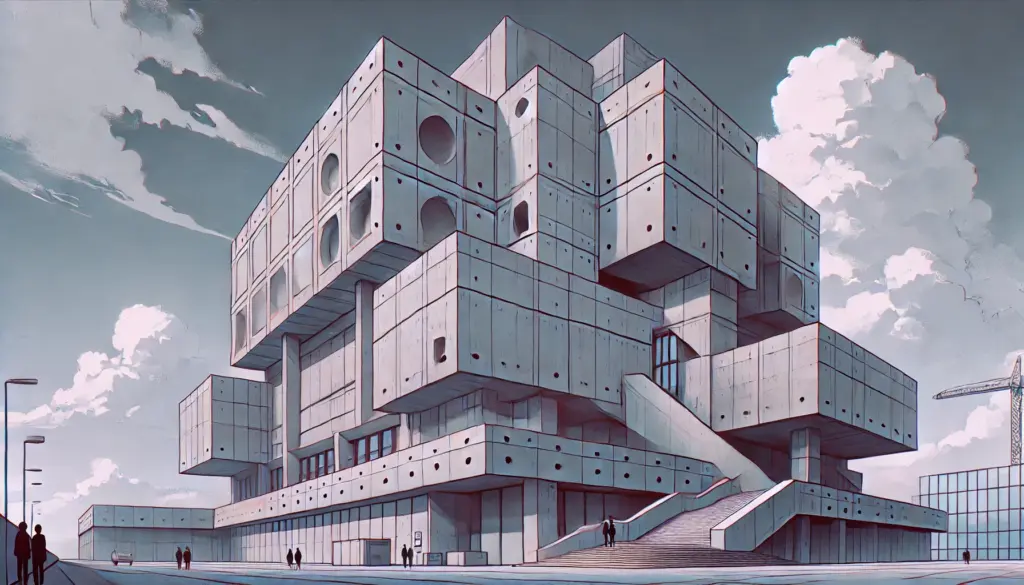

ブルータリストの意味とは?建築様式「ブルータリズム」の特徴

「ブルータリスト」って、映画のタイトルにもなってるけど、そもそもどういう意味なの?って思う人も多いよね。

実はこれ、「ブルータリズム(Brutalism)」という建築様式が由来なの!

このスタイルは、シンプルかつ無機質なデザインが特徴で、コンクリートむき出しの建物なんかがよく当てはまるよ。

ブルータリズムとは?その語源と歴史

「ブルータリズム」という言葉の語源は、フランス語の「béton brut(ベトン・ブリュット)」から来てるんだって。

これは「生のコンクリート」って意味で、その名の通り、飾り気のない無骨なデザインが特徴なんだ。

このスタイルが広まったのは第二次世界大戦後の1950〜70年代。

復興のために安価で頑丈な建築が求められた結果、世界中でブルータリズムが注目されるようになったんだ。

特徴的な建築スタイルと代表的な建築物

ブルータリズムの建築って、どんなものがあるの?って思うよね。

代表的なのは、イギリスの「バービカン・センター」や、フランスの「ユニテ・ダビタシオン」あたりかな。

どちらもコンクリートをふんだんに使った、ゴツゴツした見た目が特徴的。

無機質なデザインだけど、それが逆にカッコいいって感じる人も多いみたい。

ブルータリズムの美学と現代の評価

ブルータリズムの建築って、昔は「冷たい」「無機質すぎる」って批判も多かったみたい。

でも最近は、ミニマリズムの流行とともに、再評価されてるんだよね。

特に海外では、「インスタ映えする!」ってことで、ブルータリズムの建築を巡るツアーなんかも人気らしいよ。

こういう歴史を知ると、映画『ブルータリスト』がこのスタイルをテーマにしてるのも納得かも。

ブルータリズムって、ただの「コンクリートの建物」ってわけじゃなくて、ちゃんとした歴史と美学があるんだね!最近のミニマルデザインと通じるところもあって、意外と今の時代にピッタリかも?

映画『ブルータリスト』とは?そのストーリーと魅力

映画『ブルータリスト』って、215分の超大作ってことで話題になってるよね!

しかも、第82回ゴールデングローブ賞で作品賞・監督賞・主演男優賞を受賞してて、アカデミー賞の最有力候補なんだとか。

建築と人生をテーマにした壮大なストーリーで、見る人をグッと惹きつける作品になってるみたい。

映画の概要:キャストや監督について

主演はエイドリアン・ブロディ!

『戦場のピアニスト』でアカデミー賞を獲った彼が、久々に本格主演を務めてるのがアツい!

監督はブラディ・コーベットで、彼は元々俳優だったんだけど、最近は監督としても注目されてるんだよね。

さらに、共演者にはフェリシティ・ジョーンズ(『ローグ・ワン』)、ガイ・ピアース(『英国王のスピーチ』)など、実力派俳優がズラリ!

ブルータリズムと映画の関係性

この映画のテーマになってるのが、建築様式「ブルータリズム」。

主人公のラースロー・トートは、ホロコーストを生き延びたハンガリー系ユダヤ人の建築家で、アメリカに渡って成功を目指すんだ。

だけど、彼が目指す建築の美しさと、現実の厳しさには大きなギャップがあって……。

映画全体を通して、「美とは何か?」っていう哲学的な問いが描かれてるんだよね。

歴史・社会的テーマが描く人間ドラマ

『ブルータリスト』は、ただの建築映画じゃなくて、移民の現実やアメリカンドリームの裏側を描いた社会派ドラマでもあるの。

ホロコーストを経験した主人公が、新しい土地で夢を追いながらも、周囲との文化や価値観の違いに苦しむ姿は、めちゃくちゃリアル。

こういう重厚なテーマを、独特の映像美で描いてるのがこの映画の魅力なんだよね。

歴史的背景も絡んでるから、ただの建築映画じゃなくて、もっと深いドラマが楽しめる感じだね!エイドリアン・ブロディの演技も気になる〜!

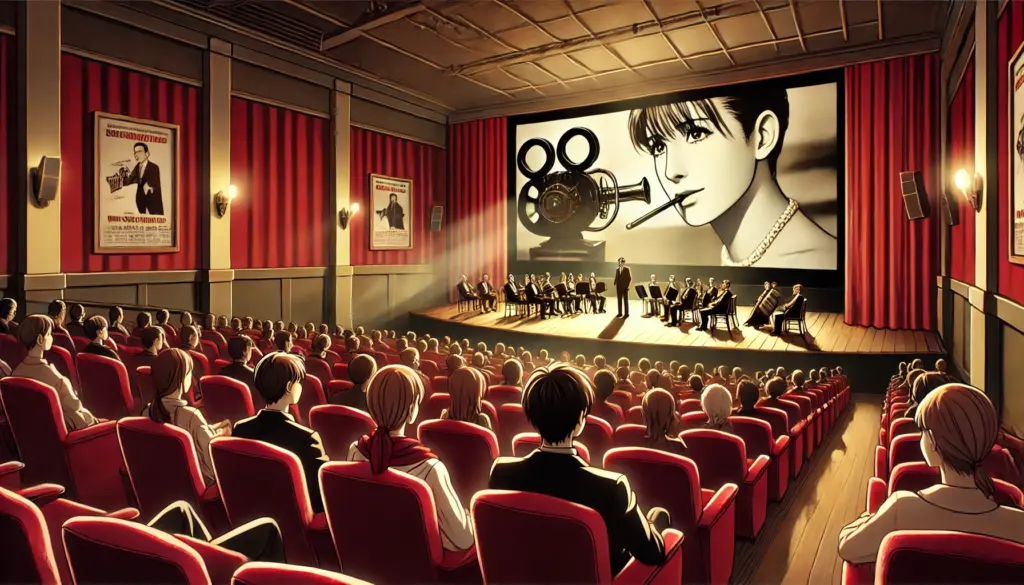

インターミッション(休憩)がある映画の新たな試み

映画『ブルータリスト』のもう一つの大きな特徴が、「インターミッション(休憩)」が導入されてること!

最近の映画ではめったに見ない試みだけど、実は昔の長尺映画にはけっこうあったんだよね。

じゃあ、なんでこの映画に休憩があるのか? それがどんな影響を与えてるのか? 深掘りしてみよう!

なぜ『ブルータリスト』には休憩があるのか?

本作の監督ブラディ・コーベットは、映画を「第1章100分+休憩15分+第2章100分」の2部構成にしてるんだ。

その理由について、彼は「観客に時間の経過を実感してほしい」って言ってるよ。

確かに、主人公ラースロー・トートの人生は数十年にわたる壮大な物語。

だからこそ、観客もリアルに時間を感じながら物語に没入できるようにしたんだね。

長時間映画の視聴体験と観客の反応

でも、実際に休憩が入るとどう感じるの?

日本での上映を観た人たちの反応を見てみると、「ありがたい!」っていう声もあれば、「逆に集中力が切れた」って意見も。

215分って3時間半以上だから、トイレ問題とか考えると休憩があるのは助かるかも。

でも、ストーリーの余韻を味わう間もなく現実に戻される感じがあるから、そのあたりは好みが分かれそうだね。

映画文化におけるインターミッションの意義

昔の映画では3時間超えの作品にはインターミッションが普通にあったんだよね。

例えば、1962年の『アラビアのロレンス』とか、1959年の『ベン・ハー』なんかも途中で休憩が入ってた。

最近は長尺でもノンストップで上映することが多いけど、この映画はあえてその手法を復活させたってわけ。

「じっくり映画を観る文化を取り戻したい」っていう監督の想いが詰まってるんだよね。

3時間半の映画をノンストップで観るのは確かにキツイ!でも、休憩があると映画の世界からちょっと離れちゃう感じもあるし、どっちがいいかは悩ましいところだね〜。

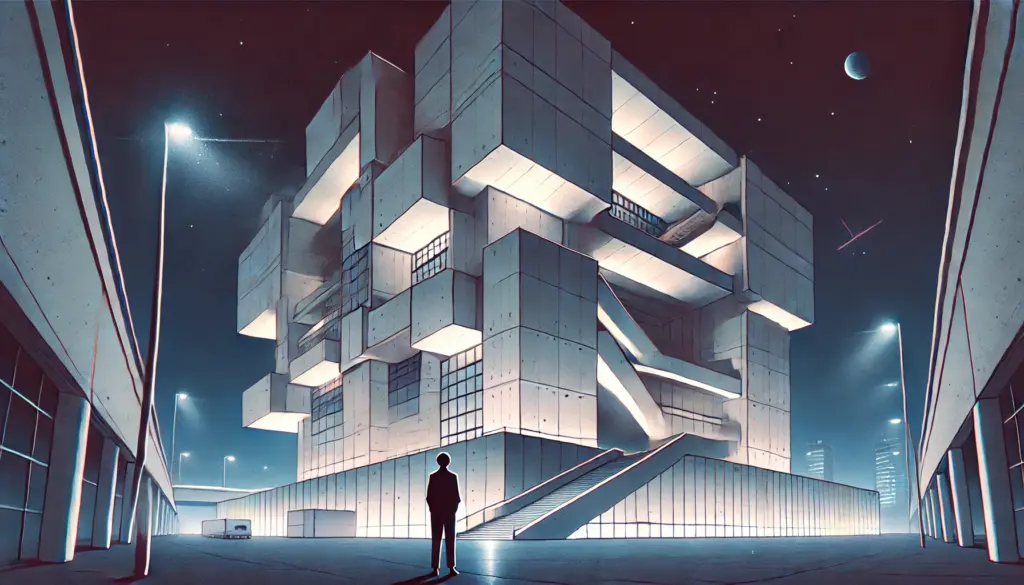

ブルータリズムの建築と映画の関係性

『ブルータリスト』ってタイトルになってるくらいだし、やっぱり建築と映画の関係はめちゃくちゃ深い!

ブルータリズムの建築美と映画の映像美、どこが似てるのか?

そして、この建築スタイルが映画のテーマとどう絡んでるのか? そのあたりを見ていこう!

無機質な建築美と映画の映像美の共通点

ブルータリズムの建築って、装飾を排除したシンプルなデザインが特徴。

映画『ブルータリスト』の映像も、その建築スタイルを意識したような、冷たく硬質な映像美が際立ってるよね。

カメラワークも、ブルータリズムの建築と同じように、構造的で計算されたショットが多くて、まるでアート作品みたいな仕上がりになってるんだ。

「そこにあるだけ」の美学とは?

劇中では「建築はそこにあるだけ」っていう印象的なセリフが出てくるんだよね。

これってブルータリズムの哲学そのもの。

飾り気も派手さもないけど、ただ「存在すること」に価値がある——そんな考え方が、この映画全体に流れてるんだ。

主人公ラースロー・トートの人生も、そんなブルータリズム的な生き方に重なる部分が多いよね。

ブルータリズムの建築が与える心理的影響

ブルータリズムの建物って、好き嫌いが分かれるスタイル。

「冷たい」「無機質すぎる」っていう声もあるけど、その一方で、「力強い」「本質的な美しさがある」って感じる人もいる。

映画の中でも、この建築が持つ孤独感や疎外感が、ラースローの心理描写とリンクしてたのが印象的だったな。

建築って、ただの背景じゃなくて物語の一部になり得るんだな〜って改めて感じたよ。

建築が映画のテーマとこんなに深く絡んでるなんて面白い!ブルータリズムの「そこにあるだけ」っていう考え方、意外と人生にも通じるところがあるかも?

まとめ:ブルータリストの意味と映画の魅力を再考する

『ブルータリスト』について色々と掘り下げてきたけど、改めてこの映画の魅力をまとめてみよう!

建築様式のブルータリズムと、その哲学が映画にどう反映されてるのか。

そして、長尺映画にインターミッション(休憩)を取り入れるという新しい試みが、観客にどう影響を与えたのか。

これらを踏まえて、最後にポイントを整理しておこう!

『ブルータリスト』が描いたもの

- ブルータリズムの建築を通じて「美とは何か?」を問いかける

- ホロコーストを生き延びた建築家ラースロー・トートの壮大な人生ドラマ

- 移民の現実やアメリカンドリームの裏側をリアルに描く

インターミッションがもたらしたもの

- 長時間映画の新しい視聴体験

- 映画を2部構成にすることで時間の経過をリアルに感じられる

- 集中力が切れるという意見もあり、賛否両論

ブルータリズムと映画の関係

- 「装飾を排除し、本質だけを追求する」建築スタイルと映画の映像美がリンク

- 「そこにあるだけ」の哲学が、主人公の生き方と重なる

- 冷たく無機質な空間がラースローの心理描写にも影響を与えている

こうやって振り返ると、『ブルータリスト』ってめちゃくちゃ深いテーマの映画だよね!

建築の話かと思いきや、移民問題や人生観まで絡んでくるし、映像もこだわり抜かれてる。

これはもう、映画館で没入体験するしかないでしょ!

映画って、ただストーリーを追うだけじゃなくて、こうやって建築とか美学とか、いろんな視点で楽しめるのがいいよね!『ブルータリスト』、これは観るしかない!

- ★ 『ブルータリスト』は建築様式「ブルータリズム」がテーマの映画

- ★ 長尺映画の新しい試みとしてインターミッション(休憩)を導入

- ★ 主人公の人生とブルータリズムの哲学が深くリンクしている

について.001.jpeg)

コメント